Рабочее место радиолюбителя и его окружение. Рабочий стол радиолюбителя фото

Рабочий стол радиолюбителя

У меня накопилось определенное количество идей по организации рабочего места радиолюбителя. Конечно, многое зависит от личных возможностей: площадь, оборудование. Но в целом не обязательно иметь глубокий карман с деньгами, чтобы всласть заниматься любимым хобби.

Для начала давай посмотрим как рабочее место организуют другие. На онлайн просторах я нашел несколько фотографий разных рабочих мест:

Хорошее место! В основном хороший стол. Измерительных приборов не видно. Ни тебе генератора, ни мультиметра, ни осциллографа. Но в целом организация рабочего места отличная. И, что главное, большое пространство!

О-о-о, это точно наш брат. Китайские мультиметры, старый Тектроникс. Кстати, отечественный аналог этого прибор С1-114. Тут тебе и приборы и как следует попорченный стол со следами пайки. Видно, чт оместо активно используется для работы. Но, на мой взгляд, грязновато.

Итак, каким должно быть рабочее место радиолюбителя? Во-первых, нужен удобный стол и достаточное пространство. Не слишком больше и не слишком тесное. Идельно -- отдельная комната. Но в российских городских реалиях это чаще невозможно,чем возможно. У нас такие рабочие места обычно занимают часть какой-нибудь комнаты в квартире или на балконе.

Стол

Но вернемся к столу. Стол должен быть достаточно удобным. Мне нравятся деревянные столы. Такой рабочий стол легко сделать из деревянного бруса 40х40 и фанеры или ОСБ плиты. У меня на балконе именно такой -- из дерева.

Столешницу желательно накрыть либо антистатической резиной, либо любым другим покрытием, которое легко вытирать. Если нет такой, то можно придумать что-нибудь другое.

Желательно, чтобы столешница была таких размеров, чтобы можно было поставить приборы. Ещё пока не все радиолюители могут себе позволить современные цифровые приборы, которые занимают мало места. Так что желательно предусмотреть местечкое для них. Будет удобней работать.

Свет

Стол должен хорошенько освещаться. Современная электроника требует современных компонентов, которые становятся всё меньше в размере. Так что береги глаза и делай освещение как можно лучше. Это важно.

Хорошо, когда лампа установена таким образом, чтобы свет не бил в глаза. Еще лучше, если можно регулировать куда эта лампа будет светить -- удобно!

Что касается цвета освещения, то мне, например, больше нравится спектр ближе к дневному. Это лампы с температурой цвета в 4000К и больше. Можно комбинировать с обычным теплым освещением -- будет даже лучше.

Раньше я использовал обычные лампочки накаливания, потом энергосберегающие, а сейчас светодиодные. Лично я против ртутных энергосберегаек. Они опасны и вредны для всех: и окружающей среды, и здоровья человека. К тому же грамотная утилизация таких ламп у нас до сих пор не налажена и большинство из них оказываются в обычном мусоропроводе или мусорном баке недалеко от дома.

Розетки

Чем больше, тем лучше. Также они должны находиться в доступном месте -- никогда не знаешь сколько приборов понадобиться воткнуть. У меня места немног, поэтому я вместо розеток поставил просто сетевой фильтр с пятью розетками. Удобно, но розеток не хватает.

Хранение деталей и инструмента

Для хранения радиодеталей будет идеально иметь специальные кассы. Но если их нет, то подойдут любые пластиковые ёмкости, которые можно и компактно распологать рядом в несколько рядов, как кубики лего.

Кто-то пользуется кассами из спичечных коробков -- это дешево, но мне не нравится. Изнашиваются и не сильно удобно. Хотя и выручает, когда нет других опций -- это несомненное преимущество таких касс.

Безопасность

Электричество за халатность наказывает. Поэтому следует внимательно относится к своей безопасности. Всё, что должно быть заземлено -- должно быть заземлено. Паяльные станции, приборы должны быть всегда в зоне видимости и не должны оставаться включенными, если ты ушел попить чайку с друзьями. Может так случиться, что твой паяльник задымится или, как некоторые паяльные станции, загорится. Приятного мало. Кстати, иметь на столе антистатическую резину хорошо ещё и по этой причине. Резина всё таки диэлектрик.

Приборы

Набор приборов, который тебе требуется конечно же индивидуален. Однако, есть такие приборы, которые пригодятся чем бы ты не занимался. Хоть микроконтроллерами, хоть аудио усилителями, хоть строительством любительских ЧПУ-станков.

На мой взгляд, такими приборами являются: мультиметр, осциллограф, источник питания, генератор сигналов. Мультиметров желательно иметь два, чтобы можно было одновременно контролировать ток в цепи и напряжение на её участке. Осциллографа хватит и одного. Можно хоть цифровой, хоть аналоговый.Мне лично больше нравится картинка аналогового осциллографа, но современный цифровой осциллограф выигрывает у аналогового по возможностям и габаритам. Так что если ест ьвозможность, то брать следует цифровой.

Что касается источника питания, то можно как купить, так и сделает его самостоятельно. Для большинства любительских целей хватит источника мощностью до 150 Вт с регулировкой напряжения от 0 до 30В и предельным током до 5А. Очень хорошо, если он будет двухканальным -- это удобно.

Генератор сигналов также можно собрать самостоятельно, тем более, что схем полно. Но если хочется иметь качественный, хоть и слегка габаритный, то стоит взглянуть на генераторы оставшиеся от СССР, к примеру, ГЗ-102, ГЗ-112. Это базисный набор. Остальные, какие-то более специализированные приборы можно уже покупать по потребностям. У меня таким является милливольтметр В3-38. Очень удобная штука, если требуется измерить очень маленькое переменное напряжение.

В заключение хочу сказать, что рабочее место следует организовывать максимально удобно. Это снимает напряжение в процессе творчества и помогает высвобождать время для главных целей, вместо поиска где что лежит. Ну и про уборку тоже следует помнить. Поработал -- прибрался =))))) Мы же радиолюбители. Чистота и удобство рабочего места -- залог успеха =)

mp16.ru

Рабочий стол радиолюбителя - Практическая электроника

Рабочий стол — это лицо электронщика, покажи мне свой рабочий стол, и я скажу кто ты. Рабочий стол — это святая святых, сюда нельзя допускать людей, не различающих плюс от минуса. Рабочий стол — это то место, где радиолюбитель проводит большую часть своей жизни. Так каким он должен быть? Что на нем должно быть в первую очередь? Мой рабочий стол выглядит вот так:

Итак, подробнее. Слева мы видим компьютерную мышь, которая каким-то чудом оказалась в кадре. Я думаю, вы понимаете, что настоящий уважающий себя электронщик ну никак не может обходиться без компьютера с выходом в интернет.

1) Дымоуловитель — это прибор, которые улавливает дым при пайке и пропускает его через угольную губку, тем самым предохраняя наши глаза и легкие от вредного канифольного и другого дыма. При пайке выделяется очень много вредных веществ, поэтому это вещь очень важная. По возможности пытайтесь работать и с открытой форточкой.

2) Мультиметр. С помощью мультика (я так ласково называю мультиметр) мы производим различные измерения электрических величин.

3) Блок питания. Блок питания имеет два дисплея. На одном из них он показывает напряжение, на другой — ток. Одним словом очень полезная вещь. Как мы видим, на фотографии на дисплее справа напряжение 4.0 В, а ток равен 0, потому что я не подключил никакой нагрузки.

4) USB микроскоп. Я думаю, вы с ним уже знакомы с прошлой статьи. Он нам требуется для разглядывания мелких деталей, печатных дорожек на плате, а также для просмотра качества пайки и просто для баловства 🙂 .

Справа блока питания находятся жидкая спиртканифоль золотистого цвета, а в белой емкости flux-off. Они случайным образом попали в кадр. Про них можно прочитать в статье Химия для электронщика

5) Паяльная станция AOYUE INT 768. И вот самая главная вещь на столе каждого электронщика — это паяльник! В моем случае — это паяльная станция. Она представляет собой фен и паяльник два в одном. Фен нам нужен для того, чтобы выпаивать и паять SMD элементы. Что это такое мы с Вами обсудим в другой статье.

6) Осциллограф. Он нам нужен для того, чтобы узнать форму сигнала напряжения, частоту сигнала, а также период. Ну короче говоря, осциллограф нужен для особо продвинутых электронщиков, но этот прибор не обязателен, и для чайников он практически не нужен.

Также, я думаю, Вы узнали лампу, потому как паять в темноте — это полная жопа. Маленькие тисы, очень удобная вещь, когда нужно что-то подержать или прижать. Устройство «третья рука« знакомая Вам с прошлых статей, ну и паяльник, который входит в состав паяльной станции. Более подробно все приборы мы будем рассматривать по мере написания статей. Ну вот и все! Желаю чтобы у каждого радиолюбителя был стол во много раз богаче, чем у меня.

www.ruselectronic.com

|

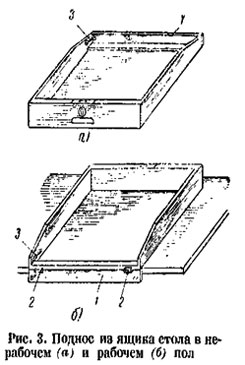

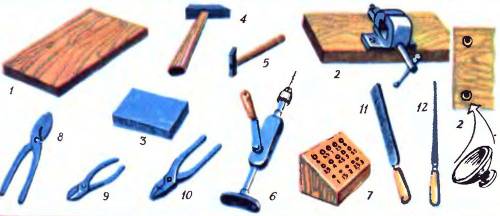

| Он изготовляется из листа фанеры размером 650x500 мм, толщиной 5 мм, к которому по краям прибивают планки. На подносе раскладывают инструмент и детали, а затем ставят его на свободный стол. Если нужно прервать работу и освободить стол, то достаточно только снять поднос. В то же время на подносе все инструменты и детали останутся лежать так, как они лежали в момент прерванной работы. Их не надо убирать или раскладывать снова. Снятый со стола поднос надо куда-нибудь убрать. Место для хранения подноса можно отыскать легко, например, под столом. Для этого нужно под крышкой стола укрепить две деревянные планки или металлические скобы, на которые ставят поднос.Когда для рабочего места используется письменный стол, поднос удобнее хранить между тумбами (при двух тумбовом столе) или между тумбой и ножками (при одно тумбовом). Для этого на тумбах стола закрепляют две планки, по которым вдвигают поднос. Можно переделать ящик стола и использовать его в качестве подноса (рис. 3, а). | Для этого заднюю стенку ящика делают откидной и закрепляют ее крючками. Во время работы ящик вынимают из своего гнезда и ставят на стол задней стенкой вперед, при этом крючки отстегивают и стенка откидывается (рис.3, б). В квартире, где имеется шкаф, вделанный в стену, поднос можно изготовить по размеру шкафа и вдвигать его туда, как полку. Для этого в верхней части шкафа прибивают к его боковым стенкам две рейки. После изготовления поднос покрывают с помощью кисти олифой. Когда олифа высохнет, его покрывают олифой вторично. Снизу поднос следует оклеить какой-либо материей (лучше всего подходит для этого байка или сукно), для того чтобы он не царапал стол, на котором будет лежать при работе.У подноса быстрее всего изнашиваются передняя планка и передние концы боковых планок, на этих частях подноса появляются царапины от действия напильника и сверл. Поврежденным оказывается и его фанерное дно. Через один-два года поднос приобретает такой вид, что его приходится выбрасывать. Для того чтобы продлить срок службы подноса, на его дно наклеивают линолеум или резину, а на переднюю и боковые планки прибивают маленькими гвоздями защитные полоски из фанеры (рис. 4). Эти планки ни в коем случае нельзя приклеивать к планкам подноса, так как через некоторый промежуток времени (когда они будут повреждены) защитные полоски заменяют новыми. | Радиолюбитель должен иметь основной монтажный и слесарный инструмент (рис. 8): кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, пинцет, нож или скальпель, отвертки, ножницы, циркуль-измеритель, надфили, молоток, керн и несколько небольших напильников (достаточно иметь драчевой полукруглый, такой же личной и круглый, диаметром 6 мм).Кроме того, нужно иметь небольшую дрель и набор сверл. Существует мнение, что набор сверл должен состоять из ряда сверл с интервалами размером в 0,1 мм. В этом случае потребовалось бы иметь в наборе 55 сверл. Как показала практика, можно обойтись значительно меньшим набором сверл. Для сверления отверстий, в которые будут проходить стержни со скользящей посадкой, нужно иметь сверла диаметрами 1, 2, 3, 4, 5 и 6 мм. Обычно применяются винты с резьбой М2; М2,5; МЗ; М4 и М5. Чтобы для них сверлить отверстия «на проход», нужны сверла диаметрами соответственно 2,2; 3; 3,3; 4,2 и 5,5 мм.Для отверстий под резьбу для винтов от М2 до М5 необходимы сверла диаметром 1,6; 2,2; 2,5; 3,3 и 4 мм. Таким образом, требуется набор из 15 сверл диаметрами 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,2; 2,5; 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 5,5 и 6 мм. В этом наборе диаметр некоторых сверл «под резьбу» не точно соответствует расчетному, но это несоответствие столь незначительно, что им можно пренебречь. |

www.untehdon.ru

Оборудование для рабочего места радиолюбителя

Читать все новости ➔

Для налаживания и ремонта радиоэлектронной аппаратуры радиолюбитель создаёт для себя рабочее место. Чаще всего оно представляет собой стол, оборудованный источником света, электропаяльником и какими-либо приборами, например, осциллографом, лабораторным источником питания и т. п. В начале работы необходимо включить каждый прибор, паяльник и свет над столом, а по окончании всё это не забыть выключить. Кроме того, на рабочем месте необходимо предусмотреть отдельную розетку для подключения к сети налаживаемого или ремонтируемого устройства. Желательно также контролировать потребляемый ими ток, не допуская увеличения его до недопустимых значений, и использовать устройства, обеспечивающие электробезопасность работы. В статье описано электронное устройство, позволяющее рационально организовать труд на рабочем месте радиолюбителя, автоматически включать и выключать установленное на нём оборудование соответственно при появлении и уходе человека с него, автоматически отключать налаживаемую и ремонтируемую аппаратуру при превышении потребляемого ею тока заданных максимальных значений, автоматически отключать рабочее место от сети в аварийных ситуациях и т. д. Устройство собрано на доступной элементной базе и может быть повторено радиолюбителями средней квалификации.

Для налаживания и ремонта радиоэлектронной аппаратуры радиолюбитель создаёт для себя рабочее место. Чаще всего оно представляет собой стол, оборудованный источником света, электропаяльником и какими-либо приборами, например, осциллографом, лабораторным источником питания и т. п. В начале работы необходимо включить каждый прибор, паяльник и свет над столом, а по окончании всё это не забыть выключить. Кроме того, на рабочем месте необходимо предусмотреть отдельную розетку для подключения к сети налаживаемого или ремонтируемого устройства. Желательно также контролировать потребляемый ими ток, не допуская увеличения его до недопустимых значений, и использовать устройства, обеспечивающие электробезопасность работы. В статье описано электронное устройство, позволяющее рационально организовать труд на рабочем месте радиолюбителя, автоматически включать и выключать установленное на нём оборудование соответственно при появлении и уходе человека с него, автоматически отключать налаживаемую и ремонтируемую аппаратуру при превышении потребляемого ею тока заданных максимальных значений, автоматически отключать рабочее место от сети в аварийных ситуациях и т. д. Устройство собрано на доступной элементной базе и может быть повторено радиолюбителями средней квалификации.

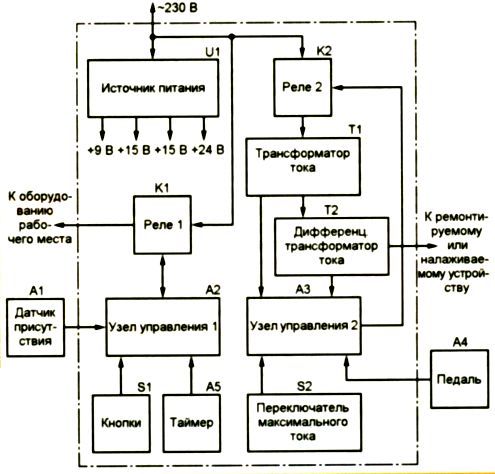

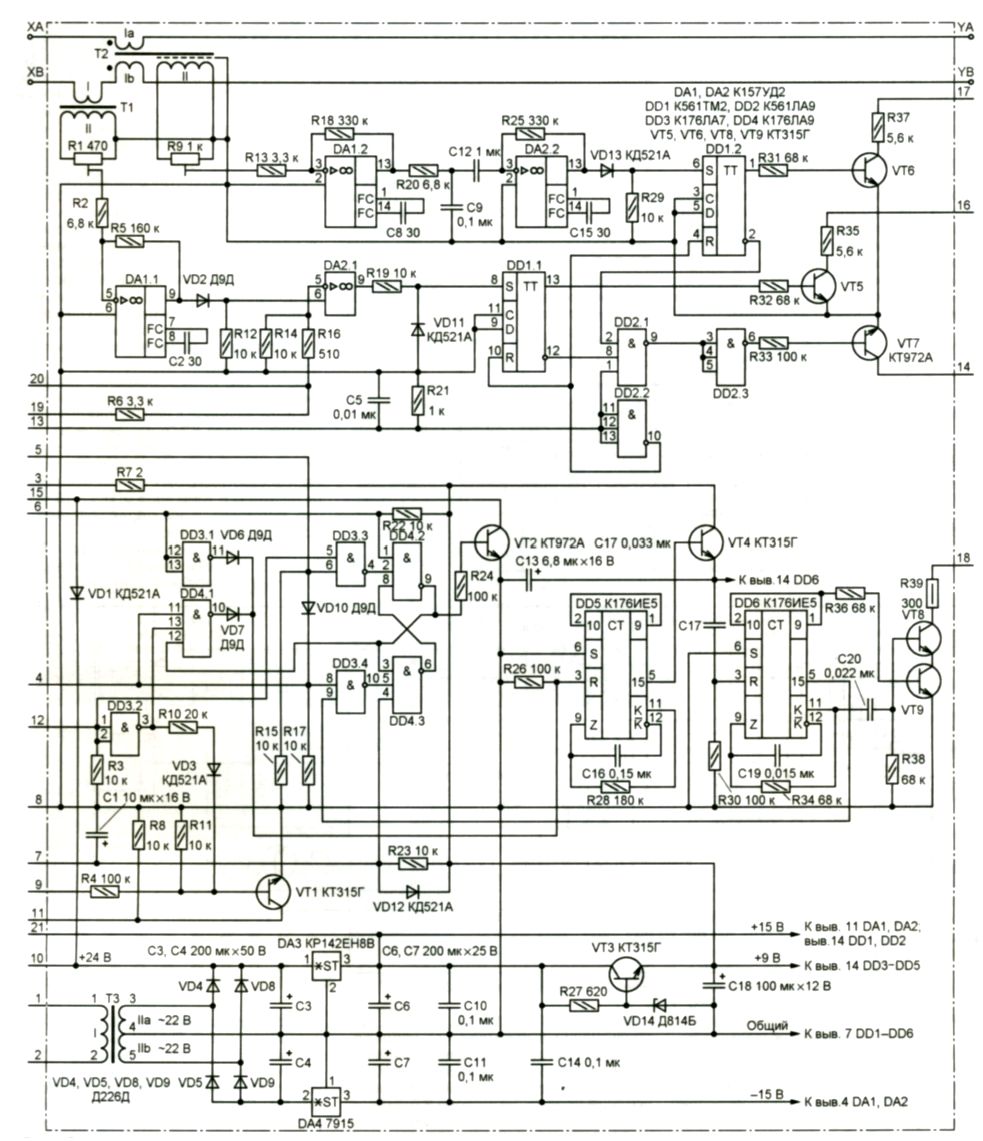

Предлагаемое устройство для рабочего места радиолюбителя состоит из трех блоков (рис. 1). Основной блок (его функциональные узлы заключены в рамку из штрихпунктирных линий) содержит источник питания U1, трансформаторы максимальной токовой (Т1) и дифференциальной токовой защиты (Т2) в цепи питания ремонтируемой и налаживаемой конструкции, переключатель максимального тока S2, узел АЗ, управляющий работой "Реле 2" (К2), подающего напряжение 230 В на ремонтируемое и налаживаемое изделие, узел А2, управляющий "Реле 1" (К1), подающего напряжение 230 В на оборудование рабочего стола (паяльник, светильник и т. п.). К основному блоку подключены датчик А1 присутствия человека за рабочим столом (позволяет определить, находится за рабочим столом человек или нет, в зависимости от чего включается или отключается оборудование рабочего места) и педаль А4, при нажатии на которую включается "Реле 2". Устройство позволяет одновременно включать свет над рабочим столом, паяльник и приборы и также одновременно отключать всех указанных потребителей с помощью "Реле 1", используя для этого кнопки S1.

Рис. 1

Предусмотрены три режима управления включением и отключением оборудования рабочего места. В первом оно включается и выключается вручную нажатием на соответствующие кнопки, во втором включается вручную, а отключается автоматически примерно через 15 мин таймером А5 при отсутствии за рабочим столом человека. Чувствительный элемент датчика А1 — сенсор расположен на рабочем столе так, что при приближении к нему человека датчик выдаёт соответствующий сигнал. Перед отключением оборудования несколько секунд звучит прерывистый звуковой сигнал. Если необходимо продлить время пребывания оборудования во включённом состоянии, то нужно воздействовать на сенсор датчика присутствия или нажать на соответствующую кнопку узла S1. В третьем режиме оборудование автоматически включается сразу при подходе человека к рабочему столу, а выключается так же, как и во втором режиме. Имеется возможность во всех трёх режимах использовать кнопки для ручного включения-отключения оборудования рабочего места.

Предусмотрена подача сетевого напряжения через контакты "Реле 2" на выносную розетку при нажатии на педаль А4. Это позволяет освободить руки радиолюбителя при частых включениях и выключениях ремонтируемой или налаживаемой аппаратуры с сетевым питанием. Вывод сетевого напряжения на отдельную розетку защищается максимальной и дифференциальной токовой защитой. Максимальная токовая защита служит для отключения ремонтируемой конструкции при превышении потребляемой ею мощности. Сила тока срабатывания максимальной токовой защиты фиксирована несколькими значениями в пределах от 150 мА до 5 А, задаваемыми переключателем максимального тока S2. Им же максимальную токовую защиту можно отключить.

Дифференциальная токовая защита не отключаемая, она служит для защиты человека от поражения током при ремонте и налаживании аппаратуры. Принцип этой защиты основан на том, что если ток в фазном и нейтральном проводах одинаков, устройство подаёт напряжение в нагрузку, а если значения тока в этих проводах различаются на определённую величину, сразу отключает нагрузку от сети. Более подробно о принципе работы дифференциальной токовой защиты можно прочитать в [1, 2].

Рис. 2

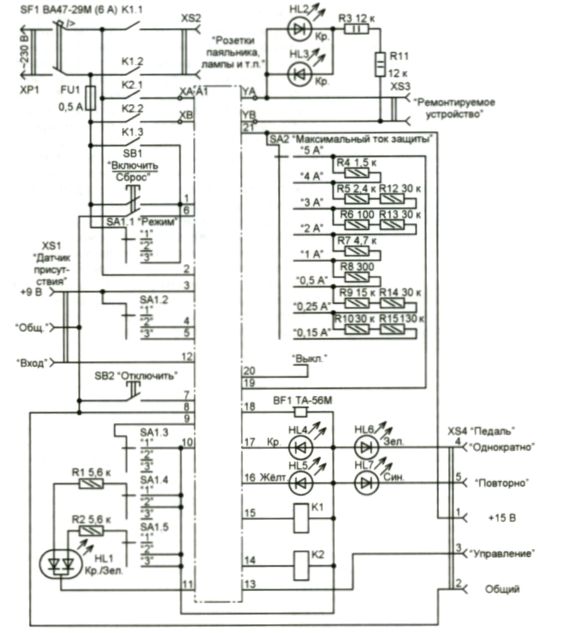

Схема основного блока показана на рис. 2. а входящей в его состав платы А1 — на рис. 3. На микросхемах DD3-DD6 (рис. 3) собран узел управления реле К1 (см. рис. 2), которое включает освещение рабочего места, паяльник и приборы, подключённые к группе розеток, присоединяемых к XS2. На элементах DD4.2, DD4.3 (рис. 3) выполнен RS-триггер, управляющий реле К1 через транзисторный ключ VT2. На элементе DD4.1 и микросхеме DD3 собрано логическое устройство, позволяющее управлять RS-триггером в трёх разных режимах, выбираемых переключателем SA1 (см. рис. 2). В первом из них (SA1 — в положении "1") включение реле К1 возможно только вручную — нажатием на кнопку SB1 "Включить/Сброс”. Отключают это реле тоже вручную нажатием на кнопку SB2 "Отключить". В этом режиме двухцветный светодиод HL1 светит красным цветом.

Рис. 3

При переводе переключателя SA1 в положение "2" реле К1 включают нажатием на ту же кнопку SB1, а выключается оно автоматически примерно через 15 мин при отсутствии человека за столом. В этом положении переключателя его секция SA1.2 подаёт напряжение 9 В на вывод 4 платы основного блока и соединённые с ним выводы 8 элемента DD3.4 и 11 DD4 1 (рис. 3). На вывод 9 элемента DD3.4 через время выдержки таймера, собранного на микросхемах DD5, DD6 (схема заимствована из [3]), подаётся лог. 1. В результате на вывод 5 элемента DD4.3 поступает лог. 0, RS-триггер на элементах DD4.2, OD4.3 переключается и реле К1 отключает розетку XS2 от сети 230 В (см. рис. 2).

Таймер (DD5, DD6) запускается в момент, когда на вход R (вывод 3) счётчика DD5 поступает сигнал с уровнем лог. 0 с выхода элемента DD3.1 (через диод VD6) или элемента DD4.1 (через диод VD7). В исходном состоянии на входах элемента DD3.1 присутствует уровень лог. 1, а на выходе — лог. 0. Когда на всех входах элемента DD4.1 уровень лог. 1, таймер начинает отсчёт времени. Время выдержки — около 15 мин — задаётся резистором R28 и конденсатором С16 (рассчитать его можно по формуле, приведённой в [4]). По истечении времени открывается транзистор VT4, появляется напряжение питания на выводе 14 микросхемы DD6 и в ней начинает работать генератор. Переменное напряжение с его выхода через конденсатор С20 поступает на транзистор VT8. К его эмиттеру подключён коллектор транзистора VT9, а на базу последнего поступает переменное напряжение с частотой, меньшей частоты генератора в 29 раз. В результате из звукоизлучателя BF1 слышны прерывистые звуки — это предупреждающий сигнал об отключении оборудования рабочего стола. Через несколько секунд на выводе 5 микросхемы DD6 появляется уровень лог. 1, который через элемент DD3.4 переводит RS-триггер в отключённое состояние. Прервать предупреждающий звуковой сигнал можно, либо нажав на кнопку SB1, либо приблизив руку к сенсору датчика присутствия.

При нажатии на кнопку SB1 (см. рис. 2) лог. 0 с вывода 6 платы основного блока инвертируется элементом DD3.1 в лог. 1, которая через диод VD6 поступает на вход R микросхемы таймера DD5 и сбрасывает его. При срабатывании датчика присутствия на его выходе (и выводе 12 основного блока) появляется уровень лог. 1, который элементом DD3.2 инвертируется в лог. 0. Этот сигнал поступает на один из входов (вывод 13) элемента DD4.1, в результате на его выходе (вывод 10) появляется сигнал с уровнем лог. 1. Через диод VD7 он поступает на вход R микросхемы DD5, что приводит к сбросу таймера.

RS-триггер не отключается, если за столом находится человек. В этом случае с датчика присутствия, среагировавшего на него, поступает сигнал с уровнем лог. 1 на вывод 12 платы основного блока. Он инвертируется элементом DD3.2, выход которого соединён с одним из входов (вывод 13) элемента DD4.1, поэтому таймер заблокирован и отсчёт времени не производится. В этом режиме двухцветный светодиод HL1 (см. рис. 2) светит жёлтым цветом, причём при наличии человека за столом яркость его свечения понижена, а когда за столом никого нет, он светит в полную силу. Так же, как и в режиме "1", реле К1 можно выключить кнопкой SB2.

В положении "3" переключателя SA1 напряжение +9 В поступает на вывод 5 платы основного блока, а с него — на вывод 6 элемента DD3.3, который пропускает сигнал с датчика присутствия на вход RS-триггера, выполненного на элементах DD4.2, DD4.3. Это позволяет включать свет, паяльник и другие устройства рабочего места при приближении к столу человека. Отключаются они так же, как и во втором режиме, примерно через 15 мин отсутствия человека за столом. В этом режиме двухцветный светодиод HL1 светит зелёным цветом, а его яркость зависит от того, есть за столом кто-нибудь или нет. В первом случае яркость снижена, так как лог. 1 с датчика присутствия инвертируется элементом DD3.2, и транзистор VT1 закрыт, ток светодиода протекает через резистор R8. При отсутствии человека за столом датчик присутствия выдаёт лог 0. Он инвертируется элементом DD3.2, и на базу транзистора VT1 поступает открывающее его напряжение. В результате яркость свечения светодиода становится выше.

В режиме "1" на вывод 9 платы основного блока поступает постоянное напряжение с выпрямительного моста, выполненного на диодах VD4, VD5, VD8, VD9. Через резистор R4 оно подаётся на базу транзистора VT1, он открывается, и светодиод HL1 горит с наибольшей яркостью, которая не зависит от присутствия человека за столом.

Реле К2, подающее напряжение сети на ремонтируемую и налаживаемую аппаратуру, управляется транзисторным ключом VT7 (рис. 3). Через резистор R33 его база подключена к выходу элемента DD2.3, выполняющего функцию инвертора сигнала, снимаемого с выхода элемента DD2.1. Когда на все три входа последнего поступают сигналы с уровнем лог. 1, сигнал на выходе элемента DD2.3 также имеет высокий уровень, поэтому транзистор VT7 открыт, т. е. реле К2 включено. Если же хотя бы на одном из входов элемента DD2.1 лог. 0, реле отключается. На два входа (выводы 2 и 8) этого элемента приходят сигналы с инверсных выходов триггеров защиты (DD1.1, DD1.2), а на третий (вывод 1) — сигнал, сформированный в педали. Включается реле К2 в момент подачи лог. 1 на вход (вывод 1) элемента 002.1 при наличии на остальных входах сигналов такого же уровня. Это возможно, если триггеры защиты DD1.1 и DD1.2 находятся в нулевом состоянии.

Канал максимальной токовой защиты начинается с трансформатора тока Т1, со вторичной (II) обмотки которого снимается напряжение, пропорциональное току нагрузки. Это напряжение усиливается ОУ DA1.1 и выпрямляется германиевым диодом VD2. Выпрямленное напряжение поступает на неинвертирующий вход компаратора, выполненного на ОУ DA2.1. На его инвертирующий вход поступает изменяемое пороговое напряжение с делителя напряжения, составленного из резисторов R6, R14, R16 и R4—R10, R12—R15 (см. рис. 2). При превышении выпрямленного напряжения над пороговым срабатывает компаратор и триггер DD1.1 переключается в единичное состояние. В результате высокий уровень на выводе 8 элемента DD2.1 сменяется низким, таким же становится уровень на выходе элемента DD2.3 и транзистор VT7 закрывается, обесточивая реле К2. Одновременно транзистор VT5, база которого подключена к прямому выходу (вывод 13) триггера DD1.1, открывается и загорается жёлтый светодиод HL5, сигнализируя о срабатывании токовой защиты.

В положении "Выкл.” переключателя SA2 (см. рис. 2) компаратор DA2.1 (рис. 3) заблокирован пороговым напряжением, равным 15 В, и токовая защита не работает.

Канал дифференциальной токовой защиты начинается с дифференциального трансформатора тока Т2 (рис. 3). С его обмотки II напряжение, пропорциональное разнице тока в первичных обмотках Iа и Ib, усиливается двухкаскадным усилителем на ОУ DA1.2, DA2.2 и выпрямляется диодом VD13. Выпрямленное напряжение поступает на вход S (вывод 6) триггера DD1.2. При повышении выпрямленного напряжения до порога срабатывания триггер DD1.2 срабатывает, высокий уровень напряжения на выводе 2 элемента DD2.1 сменяется низким и реле К2 отключается. О срабатывании дифференциальной защиты сигнализирует красный светодиод HL4, включающийся при открывании транзистора VT6, база которого подключена к прямому выходу (вывод 1) триггера DD1.2. Перевести триггеры в исходное состояние можно отпусканием педали. Когда сформированное в ней напряжение управления реле К2, подаваемое на вывод 13 платы основного блока (рис. 3), становится равным 0, оно инвертируется элементом DD2.2 в лог. 1 и подаётся на входы R триггеров DD1.1 и DD1.2, что приводит к их переключению в исходное состояние.

Автоматический выключатель SF1 (см. рис. 2) служит для защиты от высокого тока потребления устройства.

Источник питания устройства особенностей не имеет. Он содержит (рис. 3) понижающий сетевой трансформатор ТЗ, выпрямительные диоды VD4, VD5, VD8, VD9, фильтрующие конденсаторы СЗ, С4, С6, С7, СЮ, С11, С18, интегральные стабилизаторы напряжения положительной (+15 В) и отрицательной (-15 В) полярности соответственно на микросхемах DA3 (КР142ЕН8В) и DA4 (7915), стабилизатор напряжения +9 В реализован на транзисторе VT3, стабилитроне VD14 и резисторе R27.

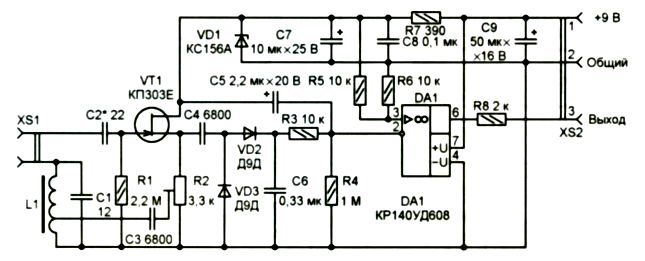

Схема датчика присутствия показана на рис. 4. За основу взято устройство, описанное в [5], с некоторыми изменениями. Основное из них заключается в установке компаратора на ОУ DA1, срабатывающего на изменение напряжения на выходе выпрямителя с удвоением выпрямленного напряжения на элементах VD2, VD3, С4, С6. Чувствительным элементом датчика присутствия на рабочем месте человека служит сенсор, при приближении к которому человека на выходе компаратора появляется напряжение с уровнем лог. 1, а при отсутствии его — с уровнем лог. 0. Сенсор подключают к розетке XS1, а розетку XS2 соединяют кабелем с розеткой XS1 основного блока.

Рис. 4

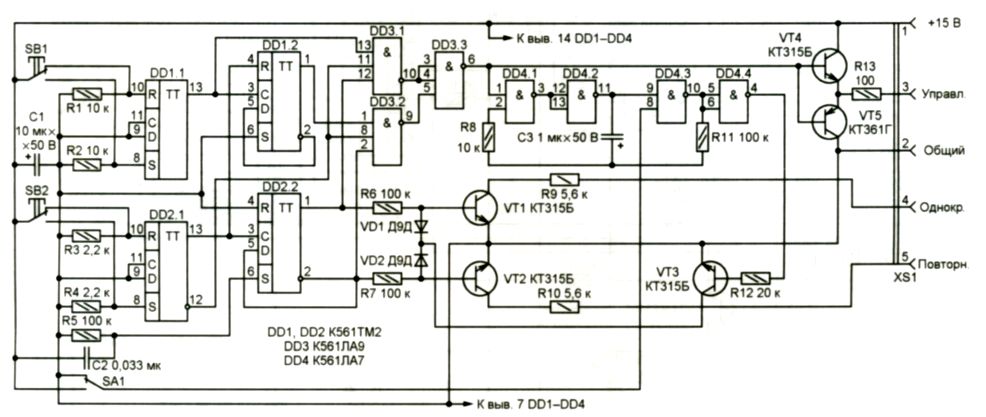

Схема педали показана на рис. 5. С ее помощью, как отмечалось, можно управлять реле К2 основного блока, подающего напряжение сети на отдельную розетку, к которой подключают ремонтируемую и налаживаемую аппаратуру. При нажатии на педаль (после подачи питания) срабатывает кнопка SB 1, в результате чего триггер DD1.1 переключается в единичное состояние и на его прямом выходе (вывод 13) появляется напряжение с уровнем лог. 1, которое поступает на верхний (по схеме) вход (вывод 13) элемента DD3.1. В результате на выходе (вывод 6) элемента DD3.3 формируется напряжение такого же уровня, которое усиливается транзисторами VT4, VT5, подводится к контакту 3 розетки XS1 и передаётся по соединитеьному кабелю к одноимённому контакту розетки XS4 основного блока, а с него — на узел управления реле К2, включая его. При снятии ноги с педали оно отключается. Если кратковременно нажать на кнопку SB2 (рис. 5), то в результате триггер DD2.2 переключится так, что лог. 1 будет поступать с прямого выхода (вывод 1) триггера DD1.2. Это приведёт к тому, что при первом нажатии на педаль реле К2 включится, а при повторном — отключится.

Рис. 5

На транзисторах VT1, VT2 собраны ключи для сигнализации о способе управления реле К2. Если горит зелёный светодиод HL6 (см. рис. 2), реле подаёт напряжение на ремонтируемую конструкцию однократным нажатием на педаль, а снимает напряжение с неё отпусканием педали. Если же горит синий светодиод HL7, напряжение подаётся на ремонтируемую конструкцию при нажатии на педаль, а снимается её повторным нажатием.

На элементах микросхемы DD4 (рис. 5) собран генератор, который запускается, когда на выводе 3 розетки XS1 присутствует лог. 1, поэтому при включении реле К2 один из горящих светодиодов (HL6 или HL7) мигает. Прерывистое свечение светодиода можно отключить переключателем SA1, расположенным в педали. Наличие напряжения 230 В на розетке XS3 индицируют светодиоды красного цвета свечения HL2 и HL3.

В качестве реле К1 и К2 в устройстве применены реле РП21-003 с тремя переключающими контактами и следующими характеристиками: рабочее напряжение — 24 В, сопротивление обмотки — 323 Ом, коммутируемые напряжение и ток — соответственно 12… 240 В и 5 А, время срабатывания/ отпускания — не более 30 мс. Возможная замена — импортные реле JZX18FF3Z (24V). В качестве К2 лучше применить наиболее быстродействующее реле с соответствующими остальными характеристиками .

Автоматический двухполюсный выключатель SF1 — BA47-29M с номинальным током срабатывания 6 А. Переключатели SA1, SA2 — галетные ПГК, ПГГ, ПМ (первый — 3П6Н, второй — 11П1Н с ограничителем, установленным на девять положений). Розетки XS1, XS4 в основном блоке. XS1, XS2 в датчике присутствия и XS1 в педали — ОНЦ-ВГ-4-5/16Г (СГ-5). Розетка XS2 основного блока (для подключения светильника. паяльника и т. п.) — стандартная пластмассовая, в качестве розетки XS3 для подключения ремонтируемых и налаживаемых устройств используется удлинитель с тремя розетками.

Кнопка SB1 (см. рис. 2) — КМ2-1, SB2 — КМ 1-1. Двухцветный светодиод HL1 — с общим катодом, остальные — любого типа указанного на схеме цвета свечения с номинальным током 20 мА. Плавкая вставка FU1 — ВП1-1 на ток 0,5 А. Звуковым излучателем BF1 служит электромагнитный телефон ТА-56М.

Сетевой трансформатор ТЗ — любой мощностью 10... 15 Вт, с вторичной обмоткой с отводом от середины и напряжением каждой половины 22...26 В. В качестве трансформаторов тока (см. рис 2) использованы переделанные согласующие трансформаторы ТАГ-Ш-ЗП от приёмника проводного трёхпрограммного вещания "Раздан-203". Переделка трансформатора, который будет выполнять функции Т1. заключается в удалении вторичной обмотки, намотанной проводом большего диаметра, чем первичная, и намотке новой, состоящей из двух витков провода сечением 0,75 мм2. Чтобы получить дифференциальный трансформатор Т2, также удаляют вторичную обмотку, затем поверх первичной помещают электростатический экран (незамкнутый виток из полоски медной фольги), после чего наматывают новую вторичную обмотку, также состоящую из двух витков, но сложенного вдвое провода сечением 0,75 мм2. Перемотанные обмотки трансформаторов, которые в устройстве выполняют функции первичных, включают в цепь тока, протекающего через ремонтируемую или налаживаемую конструкцию, а с оставленных обмоток из тонкого провода снимают напряжения, пропорциональные току.

Интегральный стабилизатор КР142ЕН8В заменим импортным аналогом 7815. Устанавливать на теплоотводы микросхемы интегральных стабилизаторов DA3 и DA4 не нужно.

Устройство смонтировано на плате из стеклотекстолита и помещено в металлический корпус подходящих размеров, установленный на стене перед рабочим столом. Автоматический выключатель SF1, кнопки SB1, SB2, переключатели SA1, SA2, держатель плавкой вставки FU1 и светодиоды HL1 — HL7 размещены на его передней стенке, розетки XS1, XS4 — на нижней (здесь же выведен и кабель сетевого питания).

Датчик присутствия смонтирован на плате, помещённой в металлический корпус размерами 90x65x30 мм. Последний закреплён с помощью струбцины на рабочем столе. Сенсором датчика служит отрезок радиочастотного симметричного кабеля КАТВ (или аналогичного импортного) длиной 400...500 мм. Катушка индуктивности L1 намотана на ферритовом (2000НМ1) кольцевом магнитопроводе типоразмера К10x6x3 и содержит 90 витков провода ПЭЛ 0,07 с отводом от 20-го витка, считая от нижнего (по схеме) вывода. Гнездо XS1 — САТ-Г.

Педаль собрана в корпусе от педали гитарных эффектов "Спектр-1". Печатная плата из него удалена, а по её размерам изготовлена новая плата, на которой смонтировано устройство по схеме на рис. 5. Имеющийся в корпусе переменный резистор и связывающий его с подвижной платформой механизм также удалены, а вместо них смонтирована кнопка с самовозвратом SB1 (модуль переключателя П2К) так, чтобы при нажатии на подвижную платформу педали она срабатывала. Кнопка SB2 и переключатель SA1 использованы те, что установлены в педали на верхней панели. Гнездо XS1 (ОНЦ-ВГ-4-5/16Г) — имеющееся в исходной педали.

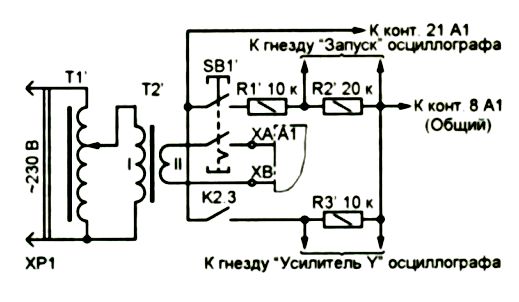

Для проверки и подгонки значений тока срабатывания максимальной и дифференциальной защиты в устройство вводят детали и узлы, показанные на рис. 6 (их позиционные обозначения снабжены штрихами). Здесь TV — ЛАТР, Т2 — дополнительный трансформатор с вторичной обмоткой напряжением 5...7 В и током не менее 5 A, SB1' — переключатель П2К с двумя группами контактов. Понадобятся амперметр переменного тока с различными пределами измерения (например, авометр Ц4317), осциллограф (например, С1-94) и три постоянных резистора. обозначенных на схеме как R1', R2' и R3'.

Рис. 6

Токовую защиту налаживают в следующем порядке. Установив движок подстроенного резистор» R1 (см. рис. 3) в крайнее правое (по схеме) положение, а подвижный контакт ЛАТРа (рис. 6) — в положение, при которюм его выходное напряжение равно 0 (назовём это положение исходным), включают дополнительный переключатель SB Г, а затем подключают к сети оборудование рабочего места кнопкой SB1 (см. рис. 2). После этого переключателем SA1 выбирают режим "1", переключатель SA2 устанавливают в положение "5 А"; включённый в режим измерения переменного тока авометр РА1' (на схеме не показан) — на предел 5 А. Далее с помощью педали включают реле К2 и, плавно увеличивая напряжение с ЛАТРа, устанавливают по амперметру ток, равный 5 А. Добившись этого, медленно перемещают движок подстроенного резистор» R1 (см. рис. 3) до момента срабатывания токовой защиты, о чём свидетельствуют зажигание светодиода HL5 жёлтого цвета свечения и отключение реле К2. После этого педаль отпускают, сбрасывая тем самым включённую максимальную токовую защиту, переводят подвижный контакт ЛАТРа в исходное положение, а переключатель SA2 — в положение "4 А". Снова включают реле К2. переключив авометр на предел "4 А”, и снова повышают напряжение с ЛАТРа и убеждаются в том, что теперь защита срабатывает при токе 4 А. Аналогично проверяют соответствие тока отключения для других значений, и если есть отличия более чем на 10 %. то подбором соответствующих резисторов R4—R10, R12—R15 (см. рис. 2) это отклонение уменьшают до приемлемых значений.

Дифференциальную токовую защиту налаживают в такой последовательности. Установив движок подстроенного резистора R9 (см. рис. 3) в крайнее правое (по схеме) положение, а подвижный контакт ЛАТРа — в исходное положение, включают дополнительный переключатель SB1’ (рис. 6), соединяют проволочной перемычкой клеммы ХА и YA (или ХВ и YB) и подключают к сети оборудование рабочего места кнопкой SB1. Далее переключатель SA1 (см. рис. 2) устанавливают в положение "1", переключают авометр на предел измерения переменного тока 10...30 мА и, нажав на педаль, включают реле К2. Плавно повышая напряжение с ЛАТРа, устанавливают ток через дифференциальный трансформатор Т2, равный 5 мА, и. поворачивая движок подстроечного резистора R9, добиваются срабатывания дифференциальной защиты, о чём свидетельствуют зажигание красного светодиода HL4 и выключение реле К2. После этого педаль отпускают (должен погаснуть светодиод HL4), отключают рабочее место от сети кнопкой SB2 и снимают проволочную перемычку между клеммами ХА и YA (или ХВ и YВ).

Быстродействие защиты проверяют способом, описанным в [6] на примере измерения быстродействия срабатывания-отпускания реле. Рассмотрим порядок проведения операций по определению времени срабатывания дифференциальной защиты.

Соединив проволочной перемычкой клеммы ХА и YA (или ХВ и YB), выбирают переключателем SA1 режим ”1”, устанавливают подвижный контакт ЛАТРа в исходное положение и подсоединяют к устройству осциллограф. Переведя его в ждущий режим работы с внешним запуском положительным фронтом импульса, устанавливают время развёртки 10 мс на деление, а коэффициент вертикального отклонения — 5 В на деление. После этого подключают к сети ЛАТР и оборудование рабочего места (кнопкой SB1) и, включая-выключая дополнительную кнопку SB 1’ и регулируя уровень запуска осциллографа, добиваются надёжного старта горизонтальной развёртки. Далее включают педалью реле К2 и нажимают на дополнительную кнопку SB1'. Повышая напряжение с ЛАТРа, добиваются срабатывания дифференциальной защиты (включения светодиода HL4 и отключения реле К2). Затем отключают дополнительную кнопку SB1’ и, отпустив педаль, приводят в исходное состояние сработавшую дифференциальную защиту. Снова включают педалью реле К2 и спустя некоторое время нажимают на дополнительную кнопку SB1’. При этом сработает дифференциальная защита и луч на экране осциллографа покажет время её быстродействия.

Нормальное время быстродействия защиты не превышает 30 мс. В основном оно определяется временем отпускания реле К2. Для его уменьшения демпферный диод, обычно включаемый параллельно обмотке реле (как, например, VD1 у реле К1), в данном случае отсутствует.

Датчик присутствия налаживают, установив на свои места на рабочем столе сам датчик и его сенсор. Переведя переключатель SA1 (см. рис. 2) в положение “2" или "3" (в этом случае двухцветный светодиод HL1 должен светиться жёлтым или зелёным светом), устанавливают движок подстроенного резистора R2 в верхнее (по схеме) положение, при котором генератор на транзисторе VT1 вырабатывает переменное напряжение высокой (около 500 кГц) частоты. Приблизившись к сенсору датчика, подключённому к розетке XS1, на расстояние 100...200 мм. перемещают движок резистора R2 вниз (также по схеме), добиваясь срабатывания датчика присутствия (это проявляется в уменьшении яркости свечения двухцветного светодиода HL1). На удаление от стола (вернее — от сенсора) устройство должно среагировать увеличением яркости светодиода HL1 и отключением светильника, паяльника и другого оборудования рабочего места примерно через 15 мин. Более подробно о регулировании датчика присутствия можно прочитать в [5]. В режиме "3" при приближении к сенсору датчика оборудование рабочего места включается автоматически.

Педаль, если применены исправные детали и нет ошибок в монтаже, в налаживании и регулировке не нуждается.

ЛИТЕРАТУРА

- Кузнецов А. Устройство защиты от поражения электротоком. — Радио. 1997, № 4. С. 47-49.

- Павлов В. Автоматический отключатель нагрузки. — Радио, 1989, № 11, с. 91.

- Козявин А. Ограничитель времени работы электрорадиоаппаратуры. — Радио, 1991, №8. с. 26-28.

- Мединский Л. Простое экономичное реле времени. — Радио, 1988, Ns 1, с. 40—43.

- Марков В. Индикатор присутствия. — Радио, 2009, N« 1, с. 51.

- Иванов Б. Осциллограф — ваш помощник (цикл статей). Вопрос—ответ. — Радио, 1989, №5, с. 85.

Автор: А. ВИШНЕВСКИЙ, г. Луганск, УкраинаИсточник: журнал Радио №11, 2015

Возможно, Вам это будет интересно:

meandr.org

Высокотехнологичный и винтажный рабочий стол Love Hulten Tempel для радиолюбителя

Шведский дизайнер и искусный ремесленник Лов Хультен создал рабочее пространство для инженера-радиолюбителя, которое выполнено по образу и подобию классических письменных столов 19 века. При этом оно содержит высокотехнологичную начинку, включая строенный компьютер с выдвижным 24-дюймовым дисплеем, акустическую систему и паяльную станцию. При необходимости стол можно закрыть на ключ, спрятав свои секретные разработки и чертежи. На дверце размещен небольшой подсвечивающийся в темноте планетарий — выглядит стильно. Кроме того, необычный предмет мебели содержит 26 ящичков для всяких мелочей и деталей, плюс панель для инструментов. Свое творение мастер назвал Tempel и пока еще не определился с его стоимостью. В качестве материалов используются ясень, орех и латунь.

Расписание походов российских турклубов

hiking.ru

Организация рабочего места радиолюбителя - Домашнему мастеру - Сборник - Познавательный Интернет-журнал "Умеха

Любое дело начинается с организации рабочего места. Вопрос этот не простой, поэтому сначала определитесь, какое место лучше занять для творческого уголка.

Любое дело начинается с организации рабочего места. Вопрос этот не простой, поэтому сначала определитесь, какое место лучше занять для творческого уголка.

Для рабочего места лучше всего подходит специальный стол 60х100 см по типу однотумбового письменного. Его желательно поставить в достаточно освещенном углу комнаты. Если у вас уже есть стол, то можно воспользоваться им. Основное требование к столу — механическая прочность. Это особенно необходимо при выполнении слесарных работ. Специальный или обычный стол накройте куском линолеума или пластика. Они хорошо защищают поверхность от повреждений и могут быть быстро сняты при необходимости. Пластик можно заменить органическим стеклом, текстолитом, гетинаксом или просто фанерой, но эти материалы не поглощают шум.

Для искусственного освещения пригодна настольная лампа с поворотным или гибким держателем патрона и отражателя. Последний должен быть небольшим и желательно металлическим. Широко распространенные цветные полиэтиленовые отражатели неудобны для работы и плавятся, если мощность лампочки больше 40 вт. Теперь посмотрите на рисунки.

1 — кусок фанеры 20х30 см и толщиной 8—10 мм используется как подложка при выполнении различных слесарных работ и особенно при сверлении отверстий. Фанеру можно заменить любым другим материалом с ровной поверхностью.

2 — небольшие слесарные тиски. Прикрепите их к доске из прочного, например березового, дерева. Размеры доски определяются габаритами тисков, а достаточная толщина — 30—40 мм, более тонкая доска прогибается и затрудняет работу.

Чтобы тиски с доской не скользили по плоскости стола, в углублениях нижней части доски закрепляют на клею БФ-6 или № 88 резиновые вкладыши или специальные присоски.

3 — стальная плита. Подберите подходящий кусок с ровными поверхностями. На нем можно будет выправлять различные выбоины в материале, использовать при гибке и для других работ.

4, 5 — слесарные молотки, первый — для грубых работ, требующих больших усилий, второй — для мелких.

6 — ручная дрель. Желательно, чтобы она была двухскоростной, с патроном, пригодным для сверл диаметром 1—10 мм.

7 — держатель сверл, сделайте его из обрезка плотной древесины. Сверла диаметром до 3 мм часто ломаются, поэтому их нужно по нескольку штук, а диаметром 4—10 мм — по 1 штуке. В деревянном бруске просверлите отверстия различного диаметра на глубину 10—20 мм, а на лицевой части держателя надпишите диаметр.

8 — ножницы для металла, ими разрезают листовой алюминий, жесть и другие материалы толщиной до 1,5—2 мм. Обычные ножницы для этой цели непригодны.

9, 10 — кусачки-бокорезы и плоскогубцы. Дальше вам еще раз встретятся кусачки. Первые предназначены для слесарных работ: перекусывания толстой проволоки из различных металлов и заклепок. Поэтому они должны быть более мощными, чем те, которые необходимы для перекусывания тонких медных обмоточных монтажных проводов и выводов деталей.

11, 14 — напильники, они отличаются друг от друга сечением — плоские, полукруглые, круглые и трехгранные. Напильники выпускаются с крупной и мелкой насечкой, в работе потребуются и те и другие, одни для предварительной ускоренной обработки деталей, а другие для точной доводки до нужных размеров.

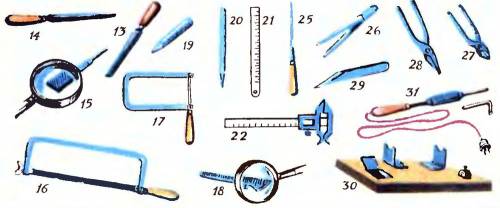

15 — миниатюрные напильники-надфили. Очень мелкие детали обрабатывать обычными напильниками трудно, а иногда просто невозможно — вот здесь вас и выручат надфили различного сечения.

16, 17 — ножовка и лобзик, их назначение хорошо известно.

18 — резак, изготавливается на наждачном камне из части ножовочного полотна. Без него не обойтись при резке оргстекла, гетинакса, текстолита, фанеры.

19, 20 — керн и чертилка, изготавливаются тоже на наждачном камне, керн — из стали диаметром 5—6 мм, а чертилка из стали диаметром 3—4 мм. Керном намечаются места для сверления отверстий, а чертилкой производят общую разметку.

21, 22 — слесарная линейка и штангенциркуль. Лучше иметь две линейки — длиной 150—200 мм и 300—500 мм. Штангенциркуль разметочный, небольшого размера.

23 — приспособление с электромотором. На куске плотной толстой фанеры закрепите какой-либо электродвигатель мощностью не более 100 вт. Аккуратно сделайте электрическую подводку по приведенной схеме. Здесь лучше подходит кнопочный выключатель, используемый в настольных лампах и торшерах. На вал двигателя насадите патрон, аналогичный используемому в дрели. Если не найдете патрон, его можно заменить металлической насадкой 24. При некотором навыке такое приспособление поможет изготавливать мелкие детали, производить полировку, заточку инструмента, быструю перемотку катушек с большим числом витков и многое другое.

24 — намоточный станок, его нетрудно сделать самому. Если у вас есть небольшой, например велосипедный, счетчик числа оборотов, то прикрепите его к оси станка.

25, 26, 27, 28, 29 — монтажный инструмент. Шило просто изготовить из отрезка круглой стали, заточив острие на наждачном круге. Обязательно приделайте какую-либо ручку. Пинцет, кусачки, плоскогубцы должны быть небольшими, облегченными. Кусачки и плоскогубцы используйте только по прямому назначению. Стоит лишь раз перекусить ими стальной гвоздик, как зазубрина на режущей кромке не позволит перекусывать тонкие проводники. Аналогичное замечание справедливо и для плоскогубцев. При слесарных работах параллельность их губ может нарушиться, и вы не сможете выполнять гибку тонких выводов деталей. Нож с длинным острым концом изготовьте из ножовочного полотна. У подобных ножей вместо ручки обычно накладывают два-три слоя изоляционной ленты.

30 — подставка для паяльника. Основание изготавливается из обрезка доски, а держатели паяльника — из листового металла. Высота держателей выбирается с расчетом некоторого наклона паяльника, так удобнее. В свободной части основания сделайте углубление для канифоли. Размеры углубления не должны быть слишком большими, так как в процессе работы канифоль быстро загрязняется и ее приходится заменять. Чтобы канифоль не рассыпалась при переноске подставки, сделайте крышку из металлической пластинки. Она должна свободно поворачиваться вокруг оси. Для удерживания припоя подберите какой-нибудь подходящий держатель со стопорным винтом или сделайте его в виде хомутика.

31 — паяльник мощностью 50—60 вт.

32 — переносная колодка питания. Изготовьте ее на 3—5 пар гнезд из гетинакса или текстолита.

И, наконец, аптечка 33. В ней всегда должны быть бинт, вата, растворы йода, марганца, нашатырного спирта.

umeha.3dn.ru